おはようございます。

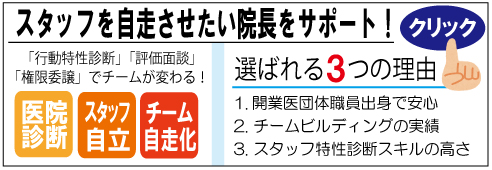

歯科医院経営コーチの森脇康博です。私は大阪の開業医団体で30年勤務し、院長の近くで経営と医院づくりを応援したいと独立して13年が経ちます。

このブログでは歯科医院経営とマネジメントに役立つ情報を発信します。

しかし、答えは書きません。院長によって経営状況は違いますのでスタッフと一緒に考えて頂きたいからです。

もちろん、経営のサポートのご依頼は喜んでお引き受け致します。

では、本日のブログもご自分の医院の状況に照らして考えてみてくださいね。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

テーマ:接客接遇、ホスピタリティ、歯科医院経営全般

Posted at 05:00