はじめに:スタッフのやる気低下が医院経営に与える影響とは?

「最近、スタッフの元気がない気がする…」

「指示をしても反応が鈍い」「目線が合わない」

「院長がいないと現場が回らない」

こうした状況は、単なる一時的な疲れではなく、スタッフのモチベーション低下が背景にある可能性があります。

歯科医院では、スタッフの働きが診療効率や患者満足度を大きく左右するため、目標達成の為ののモチベーションをどう維持・向上させるかは経営課題のひとつです。

今回は、歯科医院のスタッフがやる気を失う理由と、明日からできる具体的な対策について、院長の視点で解説します。

スタッフがやる気を失う3つの原因とは?

スタッフが“やる気を失う”背景には、次の3つの共通要因が存在します。

1)無関心(存在を認められていないと感じる)

診療後に院長だけでなく他のスタッフからもあまり話しかけられず、朝礼やミーティングの院長の話にも名前が出てこない…。院長はお気に入りのスタッフとは話すのに・・・。そうした日々の積み重ねが、スタッフに「私ってこの医院に必要?」という疑問を抱かせます。

2)評価不在(頑張っても何も変わらない)

良い仕事をしても誰にも気づかれない、感謝も言葉にされない。人は「認められて初めて成長しよう」と思える生き物です。評価制度の有る無しに関わらず人には承認欲求がある為、「私はこの医院に必要とされている」という感覚をスタッフが持てていることが大切なのです(だからといって褒めれば良いと言うことではありません)。

3)将来像が見えない(何のために頑張っているのか分からない)

歯科衛生士や診療スタッフとしてのキャリアが見えず、目標設定やフィードバックも曖昧な職場では、やりがいや希望を持ちづらくなります。

先生の医院では、これらのどれかに該当する兆候は見られていませんか?

給与アップよりも「心理的報酬」や「成長実感」が重要

もちろん、給与や福利厚生も大切ですが、実際には“やる気”を左右するのは「心が満たされる瞬間」です。

・「〇〇さんのおかげで助かったよ」と声をかけられた

・少しずつ任される仕事が増えてきた

・先輩に褒められた/院長に信頼された

これらの心理的報酬は、金銭的報酬よりも長期的なやる気に直結します。さらに、「自分が昨日よりできることが増えている」と感じられる成長実感が加わると、仕事への熱意は自然と高まっていきます。

診療後5分の個人面談が持つ力

忙しい歯科医院で毎日面談するのは難しいですが、1人あたり5分の個人面談を週1回でも取り入れると、驚くほどスタッフの表情が変わってきます。

・「自分で決めた今週の目標への取組みどうだった?」

・「来週は何を目標として取り組むの?」

・「周りのサポートが必要だと感じている事はある?」

という1on1ミーティング的な会話の他に、

・「この前の〇〇対応、すごく丁寧だったね」「どんな事に気をつけているの?」

・「次、こんなこと任せてみようと思うけどどうかな?」

という声かけは、承認・期待・信頼をスタッフに届ける絶好の機会です。時間的にはわずか5分でも、スタッフにとっては「自分に向き合ってくれた」強い体験となります。

もちろん、院長だけでなく幹部スタッフやメンターにも面談活動に参加してもらいます。

メンター制度が機能しないのは、幹部やメンターが面談する相手に関心を持ち、日常診療での動きをしっかり見た上での声掛けが出来ていないからです。

人事評価制度もそうですが、「自分のことを気にかけてくれていない」「見ていない」「信頼関係が築けていない」人から評価・指導されても納得できるはずがないのです。

「任せ方」と「勇気づけ」の黄金バランス

スタッフのやる気を引き出すには、「任せること」と「勇気づけ」を適切に組み合わせることが重要です。

任せっぱなしにせず、少しずつ成功体験を積ませながら、節目でしっかり言葉にして評価する。

これは心理学でいう「自己効力感」を育てる上で非常に効果的です。

具体的には、次のようなステップを意識してみてください。

・簡単な業務から少しずつ任せる

・都度フィードバックを挟む(褒める、ダメ出しは上からの評価なのでNG)

・結果だけでなく「プロセス」を評価する

・任せた後も見守る姿勢を持つ

こうした一貫した関わりが、「この医院で頑張ろう」という気持ちを育てます。

「凄いね」「頑張ってくれている」と褒める、「表彰する」「報酬を与える」などの外発的コントロールは内発的モチベーションの高まりを阻害します。

承認は外発的コントロールとしては有効ではあるのですがコントロールを止めると動かなくなるので、依存させてスタッフを動かす組織にならない為に使い過ぎには注意が必要なのです。

組織としての期待を「見える化」するフィードバックの仕組み

キャリア実現への期待やスキル評価がスタッフに伝わっていない医院では、「何を求められているか分からない」「どう頑張っても評価されない」と感じさせてしまいます。

そこで役立つのがフィードバックの仕組み化です。

・月1回の「成長ミーティング」

・スタッフごとの「目標シート」作成

・チェックリストに基づいた自己評価とコメントの記録

・定期的な面談を通じた振り返り共有

・サポート体制の構築

このように、言語化と記録によって“組織としての期待”を見える化することで、スタッフは自分の役割や成長に自信を持てるようになります。

おわりに:やる気は“仕組み”で育てる時代へ

モチベーションは「運」や「気分」ではなく、育てるもの、設計するものです。

そのためには、心理的安全性・成長実感・明確な目標という3つの柱を軸にした「やる気が育つ仕組み」が必要です。

先生の医院では、やる気が自然と湧き出る環境が整っていますか?

それとも、院長の想いがスタッフに伝わらず、やる気が停滞していませんか?

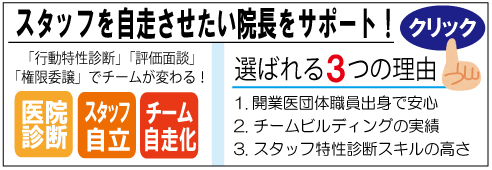

もし、モチベーションの仕組み化や評価制度の整備に課題を感じておられるようでしたら、お気軽にご相談ください。

医院に合った仕組みづくりをご一緒に考えていきましょう。